扬州城,巷子深乾鑫配资,

户对户,门对门,

门里门外一家人

……

《扬州小巷》的弦音一起,青石板上的水汽便氤氲开来。“如蛛网,遍全城。恰似血管一根根……”这勾勒的岂止是扬州巷陌?分明也撩动了苏州檐角下的风铃。双城的市井魂灵,在这密密的巷弄间盘桓,以青砖为纸,以烟火为墨,写就一卷江南世俗生活史。

(演唱:李政成制作:刘国锋王子亭)

小巷深处听市井,苏扬同脉又不同韵。

这首《扬州小巷》是清曲,词美、曲美、画面美;姑苏代表性的曲艺昆曲,则以雅致著称。扬州城里有条老巷叫“苏唱”,当年苏州来的昆曲艺人曾聚在此地演出。由此,扬州被称为昆曲的第二故乡。

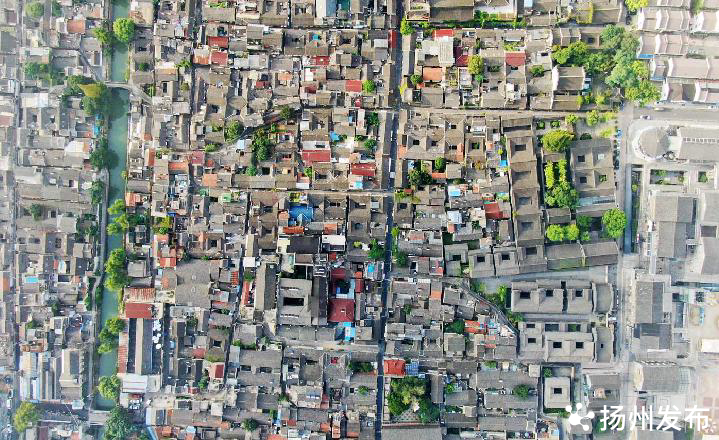

扬州仁丰里

说完曲艺说格局,两地街巷也各有意趣:苏州街巷的特色,是“水陆双棋盘”的肌理;扬州老城的街巷状如鱼骨,最典型的仁丰里,如历史深处游来一尾鱼。

小巷生活也各有风味。苏州街巷的日常有“听书、聊天、下棋……”扬州则流传着“早上皮包水,晚上水包皮”俗语,说的是喝早茶和泡澡的闲适生活方式。

是巷也是xiang,巷子的幽深,香味的记忆,乡情的寄托,想象的无穷……

苏州平江路(图源:苏州市文旅局)乾鑫配资

巷,是城市的呼吸与脉动。

在姑苏,街巷与河道并生,形成“街巷—建筑—河道—街巷”的诗意循环。移步换景间,一枝红杏斜出,一扇花窗半掩,老翁桥头对弈,少女临井汲水,巷是流动的工笔长卷。

在广陵,街巷则如古树盘根,从主脉探出细枝,织成天然的网。卖盐水鹅的三轮车旁排起长队,澡堂蒸腾的水雾漫过斑驳砖墙,卖菜人的吆喝“如拨琴筝”。青砖路、黑漆门内,曾“走出父亲的背影”,巷是生活的根系,深扎古城沃土。

扬州东关街

香,是烟火中的味觉乡愁。

双城的早雾中漂浮着撩动游子心弦的“香”。

苏州的香,是碧螺春浮沉,头汤面中鲫鱼背一丝不苟,阳澄湖大闸蟹膏腴黄满,脆脆的生煎咬开便是滚烫的鲜甜,听书场中评弹珠落玉盘、顺手拈一只缀着糖桂花的糕点……慢品细尝间,尽是吴地的风雅。

扬州的香,是刀工与火候的极致碰撞,香在蟹粉狮子头汤清味醇,香在文思豆腐的千丝万缕、香在扬州炒饭的粒粒分明……清鲜平和的本味中,蕴藏着千年滋养的从容与讲究,成就一场不疾不徐的味蕾盛宴。

阳澄湖大闸蟹(图源:苏州发布)

相,文化血脉的同源异色。

我们的文化肌理中藏着“相”通的血脉。

水磨调与清曲腔,共谱运河声腔史。

片石代山、勺水代湖,方寸间藏丘壑,共筑东方精神栖所。

商贾基因和消费文化同步跃动,商旅往来、文士酬唱,滋养出相似的繁华盛景。

苏州是小桥流水的相依,扬州是二分明月的相伴。相连、相通、相映、相承、相融、相生、相契、相投……苏风扬韵,是“相看不厌”的江南风华双璧。

扬州剪刀巷

想,古今变奏中续写想象。

苏州平江路将昆曲博物馆、评弹书场植入老宅,巷角咖啡香混着琵琶三弦声——青年在千年肌理中嫁接当代“慢”。

扬州仁丰里打出“非遗在说话”的旗语,古琴工坊与雕版工作室隐于民舍,店主自称“不做生意做创意”。游客举相机打卡,居民骑电动车穿巷而过——原住民“留得下”的更新,让烟火气与文艺范共生共长。

以“微更新”为核心,通过修缮历史建筑、融合文化创意与产业,实现传统街区的功能再生,载着光阴沉淀的风骨,在今天的繁华里从容吐纳……两座千年名城,殊途同归,古韵今声共长天。

苏州大儒巷(图源:苏州档案)

巷是脉络,连接古今,沟通双城;

xiang如掌纹,刻着来路乾鑫配资,写着归途。

铁牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。